Fazer o quê?

A vontade veio, na semana que passou, e eu revi pela enésima vez Cine Paradiso, dirigido pelo ótimo Giuseppe Tornatore, o cineasta italiano responsável por alguns grandes filmes, como A lenda do pianista do mar e O melhor lance.

Paradiso, para mim, é imbatível, só comparável às obras de Chaplin na arte de fazer rir e chorar numa mesma história. Claro, tem Fellini, é verdade, mas tem também Monicelli, Ettore Scola – e como são ótimos os diretores italianos! Eles desenvolveram uma escola em que os argentinos fizeram curso completo e se tornaram grandes mestres.

Nós, por aqui, optamos por fazer novelas. Para quem gosta, e não é o meu caso - feliz ou infelizmente –, pode ser prazeroso. E quem sou eu para julgar gostos e desgostos? Confesso apenas que cultuo uma saudável inveja de los hermanos, essa gente que amamos odiar (dizem que eles odeiam nos amar). Está certo: agora tem o Milei, mas nós já tivemos, e não faz muito tempo, coisa pior – ou, no mínimo, igual.

Não, eu não me questiono, e de há muito, os motivos pelos quais gosto tanto de rever filmes que me emocionam sempre. E é exatamente por isso: as mesmas sensações, e aqui com aviso prévio, me vêm em cada cena mais tocante. Os olhos brilham - úmidos; a voz, mesmo que no mais absoluto silêncio, fica embargada, sem chance de escapulir; e eu me sinto, mais uma vez, e como se fosse a primeira, vivendo dentro do enredo que me chega com o frescor de uma emoção juvenil, tanto quanto possível em um peito avoengo.

Ao replicar essas experiências, tenho a sensação de que, pelo menos por algumas horas, eu me torno mais humano e me desarmo para o enfrentamento das misérias do cotidiano. Rever, para mim, passou a ser muito mais do que ver de novo, mas uma reinvenção da vida.

Por exemplo: na última sessão de Tornatore, sem que eu notasse, me enfiei na amizade/cumplicidade entre Alfredo (Philippe Noiret) e o menino Totó (Salvatore Cascio, sensacional!), compartilhando-a; até me apaixonei, por alguns minutos, pela mãe do menino, Maria (Antonella Attili), que nunca me parecera tão bela. Mais um ganho maravilhoso: a trilha sonora de Ennio Morricone ganhou agora o status definitivo, na minha sala de troféus alheios, de clássico, um dos maiores da história do cinema (o que eu conheço, certo?).

Eu tenho a impressão, e talvez seja uma impressão facilmente desmentível, que esse remake (já que é sempre novo para mim) pessoal e renitente não deva lá agradar muito aos novidadeiros, para quem o obsoleto mora na manhã seguinte, mesmo quando ela chega depois de uma grande paixão noturna.

E que ninguém se assuste ou interprete de forma indevida a palavra paixão, acima colocada. Uma paixão pode, sim, ser revivida, imagino, mesmo que você já conheça todos os caminhos a seguir. Ainda que a memória se ofereça para ajudar, não será ela a lhe guiar.

Cultivo o hábito, até por ser o hábito uma segunda natureza, diria Montaigne, de revisitar obras de artes, seja na música, na literatura, no cinema. Se já falei da última, faço uma breve e tola confissão: sempre que inauguro um novo som, quebram o silêncio do equipamento Adios Nonino (Piazzolla) e Beatriz (Chico e Edu Lobo), cantada por Milton Nascimento - na sequência podem vir Tom Jobim e Chopin. Simples, viu, mas como é bom!

Na literatura, claro, tenho vários prediletos, mas imbatível mesmo é Grande Sertão: veredas, de que tenho sete exemplares, de edições diferentes, que releio a cada cinco anos, pelo menos. Na minha cabeceira, já contei inúmeras vezes, moram os Ensaios de Montaigne, um francesinho do século XVI com quem converso e reconverso, detida e animadamente, sem recorrer à mesa branca.

Essa gente, passada, presente e eternamente confirma para mim, sempre que a reencontro, que a vida vale muito a pena. Mesmo que só por alguns minutos, algumas horas, alguns dias. É o nosso paraíso onde e quando ele nos parece improvável.

Quando vou rever Paradiso?

Tão logo o coração se refaça e esteja batendo apenas para bombear o sangue.

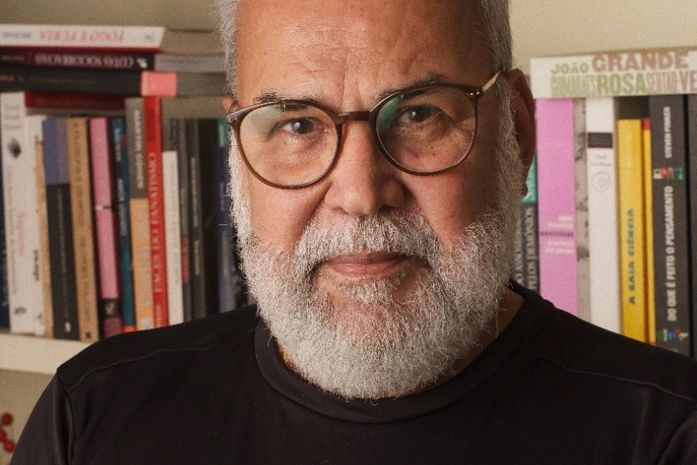

Ricardo Mota