“... que o senso humano irrita”.

Desde muito garoto, sempre gostei dessa frase. Talvez pela sonoridade e pelo ritmo, talvez porque ela preparava o desfecho de um poema de Jorge de Lima, provavelmente o mais popular, O acendedor de lampiões:

Triste ironia atroz que o senso humano irrita:

Ele que doira à noite e ilumina a cidade,

Talvez não tenha luz na choupana em que habita.

Estes versos provocaram um não sei o quê no menino de grupo escolar que entrava em contato inaugural com a poesia. Imagino que ali já havia, seguramente, um tanto da empatia que iria me acompanhar pelo resto da vida.

Se caminhei na minha busca poética por versos bem distintos, a tal da ironia não mais me largou: pegou-me pela mão e me tornou um seu admirador, que umas tantas vezes busca colhê-la em um algum jardim, fina flor que é da perseguida arte da escrita.

E não é que na semana que passou fui abordado por um leitor dessas páginas domingueiras, um dos poucos, imagino, que insistem em lê-las e nelas buscar algo de útil! Sem falsa modéstia (“A modéstia é a vaidade escondida atrás da porta”, Mário Quintana), me enchi de alegria ao ouvi-lo ressaltar que era ela, a tal da ironia, de que minhas crônicas estavam entranhadas, na sua avaliação, o que mais lhe agradava.

Não posso negar que fiquei bem satisfeito: quem escreve quer ser lido; quem compõe quer ser ouvido; quem pinta quer ser visto. É uma equação tão simples quanto verdadeira, de resultado preciso (mesmo com resultados imprecisos).

Ao ser indagado sobre qual seria a minha “inspiração literária”, se os gregos ou outros nomes da literatura internacional, respondi de pronto que era Machado de Assis o alvo da minha admiração - fonte inesgotável da mais fina ironia humana.

Por exemplo, gosto demais da frase deixada à posteridade por Brás Cubas, o defunto escritor do Bruxo do Cosme Velho: “Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis. Nada menos do que isso”. Gente, é um primor a acusação do personagem! E, claro, uma porção ínfima do cálice saboroso, que teima em transbordar e que Machado deixou para que degustássemos.

Assim, de passagem, lembro-me de uma manifestação de fina ironia de outro sujeito grande, Richard Dawkins, biólogo e polemista de primeiríssima linha. Ao se referir a um “adversário” – Jay Gould - na interpretação da Teoria da Evolução, a maravilhosa descoberta de Darwin, o cientista mandou ver sobre o colega: “Ele faz ciência poética”.

Que ginga, que finta, que frase enganadora (pela ironia)! Eis duas coisas, ciência e poesia, que dificilmente têm a chance de se encontrar em algum território de paz e harmonia, ambas indispensáveis aos bípedes implumes. É uma refinada “crítica elogiosa”, pois não? Foi o mais elegante xingamento que já vi em minha vida (e parece-me que Gould não o merecia).

Alguém ganha alguma coisa ao ter contato com a ironia, ao caçá-la em textos mundanos ou até mesmo eruditos? Fora o prazer de identificá-la, dissimulada em meio a uma história humana, creio que não - nada se ganha, materialmente, e cada vez menos, com essas iguarias.

Nesses tempos em que a literalidade é uma exigência, em que as pessoas “odeiam” tomate; em que um abacaxi, sabe-se lá o porquê, torna-se um “canalha”, a ironia passa a ser atroz mesmo é para quem a pratica e inventa de levá-la ao grande público.

É saber: o pelourinho das redes sociais não distingue cor, idade, gênero ou credo: o chicote do teclado estala ao gosto do freguês.

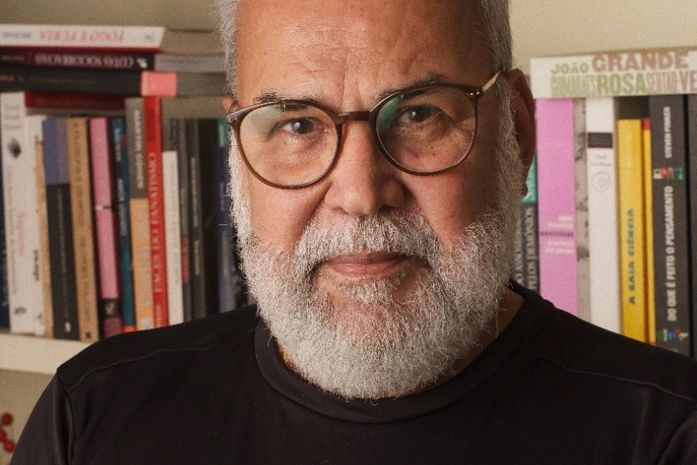

Ricardo Mota