Dos grandes artistas da MPB, um selo de qualidade, o único que entendi, de pronto, que precisava “aprender” a ouvir foi Milton Nascimento. Não é que houvesse uma rejeição, nada disso, mas porque estava ali, e eu sabia, o que de mais diferente eu tinha ouvido até então.

Menos por causa das belas letras que o acompanhavam e o acompanham, mais porque a sua voz de logo me pareceu parte de um naipe de metais preciosos, às vezes perfeitamente integrada aos demais instrumentos, outras tantas no comando absoluto da canção, tomando-lhe a dianteira. Degustando as notas que lhe brotavam da garganta, mergulhando no seu mar de Minas, cheguei o mais longe que pude, ainda que saiba que não foi o suficiente para entendê-lo e captá-lo de todo.

Não demorou muito, e o estranhamento tornou-se encantamento. E desde então vivemos assim, eu e Milton: ele cantando e eu ouvindo-o de olhos fechados, como convém na apreciação de uma arte que a gente só entende por dentro, muito além dos nossos sentidos primários.

Com Milton é assim: seguir uma viagem, sabe-se lá para que lugar, quem sabe para as montanhas, que dirá das cavernas que se escondem na terra de Rosa, ou ainda atravessando o oceano que há de nos (re)unir a um povo que nos deu riqueza e nos legou uma dor atávica, de quem deixa o seu chão involuntariamente, sem que de lá quisesse ir em busca de outro destino.

O mineiro – que nasceu carioca – tem dessas coisas. Por exemplo: ouvir “Minas”, as crianças abrindo as portas para uma melodia nascida de um lugar tão profundo que só é possível acessar se estivermos dispostos a buscar o que se abriga de tão belo, triste e indecifrável na alma dos homens quando em estado de transe, é uma experiência única.

Lembro-me de um desafio com alguns amigos cantantes amadores, como eu, no apartamento em que eu morava, no Jardim das Acácias - que a Braskem tratou de afundar –, em 1980. Era uma brincadeira: quem alcançaria aquele agudo improvável na canção “Caicó”? Pura gaiatice, porque já sabíamos que das nossas vozes comuns, ainda que afinadas, só sairiam gritos esgoelados, enquanto Milton se transmutava no Uirapuru, de canto único e misterioso (reza a lenda que este pássaro só canta uma vez no ano, no meio da floresta. Eu sei: é lenda, mas há que eternizá-la entre as mais poéticas e belas fantasias brasileiras).

Foi esse agudo que Chico Buarque e Edu Lobo foram buscar para a definitiva “Beatriz” (“e se ela mora no arranha-céu...”). Depois dele, vieram outras interpretações da canção, belas até, mas nenhuma tão bela.

Pungente, sim, longe de qualquer pieguice, sempre foi e é o seu declarado amor musical por Elis Regina. A altiva e magistral gaúcha, exigente mas generosa, foi quem primeiro elevou o Bituca à condição de monstro sagrado da MPB, gravando-lhe a hoje clássica “Canção do sal” (1966). Elis se foi, e tão precipitadamente, mas deixou sua assinatura no coração de Milton:

- Toda música que eu componho é para ela, imagino ela cantando.

Esse brasileiro-universal, que sempre teve orgulho da sua cor e de suas origens, um dia declarou ao mundo: “Negro de alma branca é a PQP!”. Uau! O doce mineiro/carioca avançou algumas casas na construção de uma identidade nacional e, no caso dele, única entre milhões – de todas as cores. E assim virou um país.

Na semana que passou veio a notícia de que ele sofre de uma demência rara. A malvada me chegou – e a todos os brasileiros – um dia após assistir ao emocionante documentário “Milton Bituca Nascimento”, feito durante a sua turnê de despedida, em 2024. É ver, sentir, se emocionar, mesmo sabendo que o artista imortal é também um humano precário e vulnerável aos males do mundo e da vida, lamentavelmente, como todos nós.

Com o avançar da doença, é possível que ele esqueça quem é - mas nós, não!

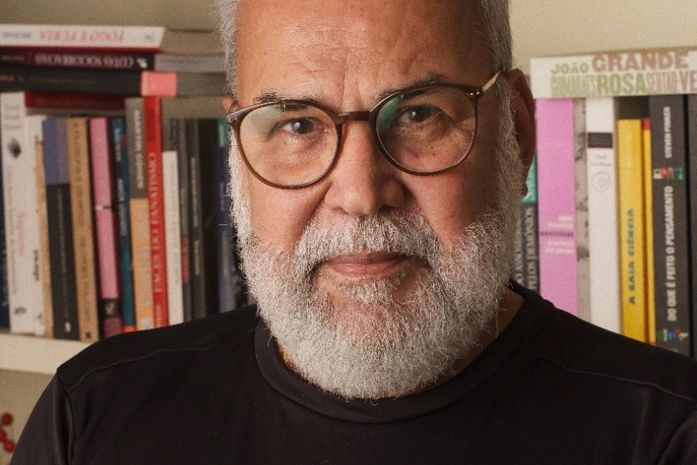

Ricardo Mota