- É o seu José?

- Não.

A pergunta, feita pelo celular, vem seguramente de alguma empresa que quer me vender algo que eu não pedi - daí a minha negativa imediata. Mas confesso, sem medo de ser feliz: sim, eu sou José, nome pelo qual eu não atendo em regra, se não for assim tratado frente a frente. Ao contrário, se alguém grita na rua:

- Ricardo! - eu vou tentar identificar de onde vem o chamado.

E convenhamos: esse é o resultado da insensatez das empresas de call center, que treinam muito mal seus funcionários. Sem querer ser óbvio demais, e sendo, qualquer pessoa que tenha um nome composto no qual José seja o primeiro prenome tem maior chance de ficar conhecido – e atender naturalmente – pelo segundo prenome. José Roberto vira apenas “Roberto”, José Reinaldo se torna só “Reinaldo”, e por aí segue.

O que vale também para as Marias. Por exemplo: Maria Rosa, Maria do Socorro, Maria Deodorina... Sim, neste último caso, desde que não assine da Fé Bettancourt Marins, porque aí ficará para a posteridade como Diadorim, a cria de Joca Ramiro.

Mas voltando ao que interessa: todos nós temos uma identidade para além do documento oficial que registra o nosso nome. Detalhe é que já nos cueiros, ganhamos as primeiras alcunhas. A minha inaugural, me contam, foi Nego, de fácil compreensão.

Vieram outras, é verdade. Algumas foram sumindo ao longo do enredo escrito no meu calendário pessoal, mas outras ficaram. No meio jornalístico, lembro, ainda é comum alguém me tratar por “Peninha”, um vulgo que me foi dado por Carlos Pompe, um agradável e inteligente colega de profissão, que retornou para as suas origens: São Paulo.

Que ninguém ache que tem qualquer relação com o compositor, também assim conhecido. Se é que lhe interessa como nasceu o personagem de triste figura que vos fala, eu conto.

Dando os primeiros passos na atividade na qual sobrevivo há mais 45 anos, fui ao Palácio do governo entrevistar o mandachuva de então. Verdinho, estava ansioso e, por óbvio, atrapalhado. Como usasse uma bolsa tiracolo enorme, bem característica da década de 1970, de repente vi a porta do elevador oficial prender o meu volumoso adereço. Puxei para lá, para cá e, por óbvio, ao voltar à TV onde trabalhava (Gazeta), a história já era de domínio da redação: nada melhor para batizar um calouro.

Lembrando que o aludido “Peninha” era um jornalista de “A patada”, da história em quadrinhos do Pato Donald – de quem era primo (isso ainda existe?). Mas ficou mesmo a alcunha, que, naturalmente, foi substituindo meu nome de batismo, ao menos no ambiente de trabalho. Não é uma história de glórias, é verdade, mas é a minha história.

Cá para nós: o que não imagino é mudar de lado, de traços de personalidade, a ponto de não mais me reconhecerem. Até porque cada um de nós vai compondo o seu enredo lentamente, em camadas que se somam e se amalgamam, sem que efetivamente uma apague a outra.

É fato: acho que ainda é possível identificar o adolescente de 15 anos que fui; ou o jovem adulto dez mais velho que o garoto da Buarque de Maceió, mas que apontava numa direção e num sentido que, na essência, eu segui - e neles me mantenho, para o bem e para o mal. Acho que se assim não fosse, teria passado pela vida como uma fraude, um tipo a quem os meus contemporâneos haveriam de negar respeito (e nem trato aqui de afetos) e alguma consideração.

E por mais que me incomodem as ligações de números aleatórios – já tentei inutilmente me livrar deles -, é melhor que continuem me chamando de “seu José”. Assim, não perco tempo, e a resposta já está na ponta da língua.

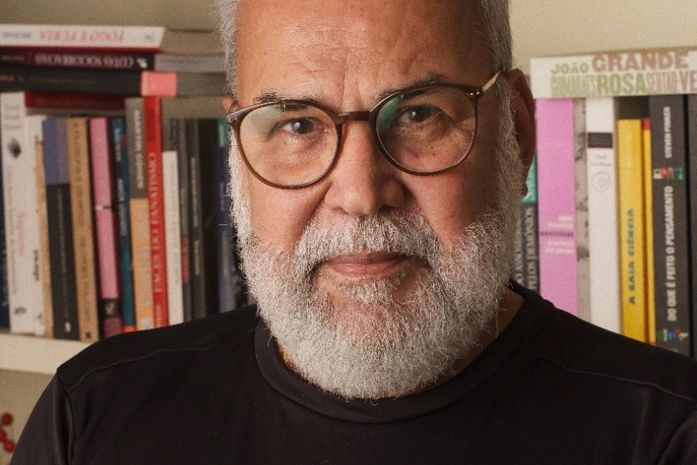

Ricardo Mota