A nossa antropofagia cultural agiu rapidamente e absorveu o reggae como parte indissociável da MPB, a sigla indicativa de qualidade no cancioneiro brasileiro.

Mas não foi assim tão simples e imediato, não. Houve resistências, vencidas por artistas e público, numa simbiose que nos dá um lugar de destaque na música internacional.

Meu primeiro contato com o ritmo jamaicano, na origem, aconteceu no final da década de 1970, em um show de Gilberto Gil, na antiga Portuguesa, um clube social bastante popular à época. Sentado em seu banquinho, o bom baiano soltou ao violão os primeiro acordes de Não chore mais (No woman, no cry), que vim a saber, já era um clássico do ótimo Bob Marley.

A cena que veio a seguir é risível nos dias de hoje – mas não era então. À frente do artista, em pé, postou-se um agente federal, uma figura carimbada nos encontros estudantis e de entidades democráticas daquela quadra triste da vida brasileira. Com o apoio da plateia, que pouco conhecia a canção, imagino, Gil foi até o final, sendo aplaudido sem parcimônia.

As informações correram celeremente entre os da turma: a música provocava os ouvidos sensíveis - e estúpidos – de censores e defensores dos valores da família brasileira (já havia disso naquela época - aliás, já antes dela).

Era apenas o começo de uma longa jornada contra o preconceito e em favor do que viria a ser parte da nossa melhor produção musical. Gil, por exemplo, tornou-se um grande compositor de “reggae brasileiro”, alguns já transformados em clássicos: Vamos fugir, Drão, Esotérico – e segue o baile.

Na virada do milênio, décadas depois, pude acompanhar a reação da reação à turma e ao país de Bob Marley: Camila, minha filha, e um grupo de estudantes secundaristas do Marista resolveram fazer um trabalho para a feira de ciências do colégio sobre a Jamaica. Tudo bem: elas – a própria, Juliana, Aninha, Gabi e alguns garotos, sob o comando decididamente feminino - formavam um grupo de provocadoras, isso sim. E que bom que eram assim! Ante os muxoxos de alguns educadores mais conservadores, visitei a feira e desfilei meus melhores elogios ao trabalho, frustrando aqueles que esperavam uma “dura” desse pai preto – de corpo e alma.

Eis que entra em cena o personagem principal desta breve crônica. De quando em vez, eu o encontro no corredor do Murilópolis, cabelos rastafári, o andar pendular, ao ritmo de algum reggae. Merece registro o equipamento de som que ele carrega, quase colado ao ouvido, muito semelhante aos dos negros americanos dos filmes de Spike Lee (Faça a coisa certa).

Uma alma muito simples e cheia de uma alegria calma que me encanta. Cumprimento-o sempre com uma canção – reggae – de Chico César: Mama África. Ele responde com um sorriso carregado de simpatia - e passa.

Só que um dia ele parou para conversar. Eu estava com um amigo querido, Gilberto Palmares, um tremendo boa praça, que durante vários anos me acompanhou nas caminhadas matinais - quando ele morava por essas bandas da cidade. Sem nenhum preâmbulo, o fã obstinado de Bob Marley mandou ver na sua defesa da Jamaica, a terra a que ama como sua, está posto. Apontou para meu companheiro de andanças e conversas, começando seu enredo:

- Aqui no Brasil, as pessoas passam por ele e perguntam: o que é que esse velho ainda está fazendo? Tá perto de ir para debaixo da terra e ainda faz exercício. Na Jamaica, as pessoas iam aplaudir.

Os olhos esbugalhados do manso e cordial Gilberto não intimidaram o orador:

- Se ele estivesse com uma menina nova, aqui as pessoas diriam logo: não dá em nada, só para parecer moço, ele já está é brocha. Lá na Jamaica, as pessoas iam elogiar, dizendo que o amor é a coisa mais linda.

Depois saiu sem notar o silêncio perplexo e impactado do homem de Palmares, que, diga-se em seu favor, ainda aparenta ser mais jovem – ou menos velho - do que eu. O que não há de ser grande vantagem, digo-lhes.

“Mama África” talvez não saiba que, por razões históricas, a Jamaica, explorada por espanhóis e ingleses, com uma população de cerca de 3 milhões de habitantes, é um país belo, pobre e muito violento. Mas se ele tem alguma razão quanto à gentileza do povo que nos deu e ama Usain Bolt, bem que poderíamos aprender com essa gente a arte do respeito e da tolerância aos diferentes.

Se não com eles, quem sabe com o pacato cidadão rasta.

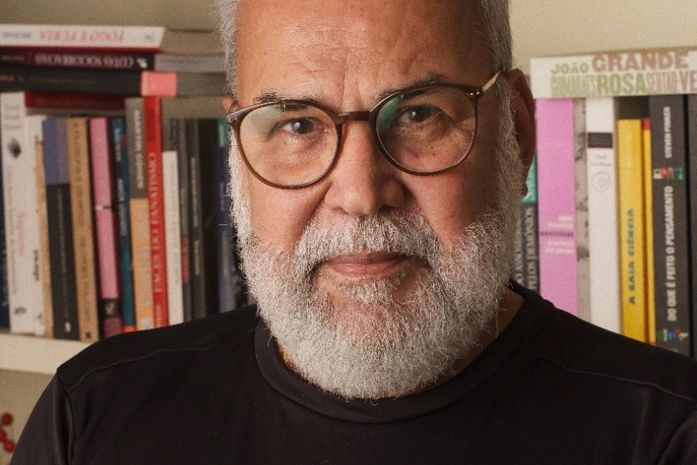

Ricardo Mota