Foi marcante no meu aprendizado sobre o racismo estrutural no Brasil uma entrevista com Djavan, aí pelos anos 90, em que ele pontuava, até com algum rancor, que a crítica especializada não lhe poupava elogios como músico e cantor. Entretanto, eis o incômodo, não o aceitava como poeta.

Poesia, e havia uma justa mágoa no seu desabafo, era “coisa de branco”. A atividade intelectual, sofisticada, haveria de ser proibida para negros de todas as idades e religiões no Brasil.

Se inicialmente discordei dele, não demorou muito para que eu passasse a entender com mais clareza aquilo que o talentoso compositor/poeta Djavan sentia, literalmente, na própria pele (o couro lanhado era o dele, pois não?).

Vinicius, Ferreira Gullar, João Cabral, Manuel Bandeira, Chico Buarque... Todos admiráveis artistas da nossa língua - e todos brancos (ou quase). Nenhum dos citados, imagino, se provocado sobre o tema, discordaria do grande criador da mais sofisticada MPB, a melhor tradução da antropofagia cultural na música.

Em tempos de Copa do Mundo, o futebol vira poesia por essas bandas do planeta. Há de se dizer: já foi mais visível e desejada essa metamorfose, e são tantas as razões para a mudança de temperatura na alma brasileira que uma breve crônica não daria conta delas: a força da grana, que levou para longe os melhores "poetas" criados por aqui, os que se expressam com os pés, a violência nos estádios – enfim, o nosso capital simbólico, no dizer de Pierre Bourdieu (respeitado sociólogo francês, morto em 2002), perdeu um tanto do seu valor.

E onde o negro entra nessa história?

Simplesmente não entra no comando da nossa seleção quando está em jogo a “pátria de chuteiras”. Nunca, “na história desse país”, houve um treinador negro à frente dos onze nacionais em uma Copa do Mundo. Didi, o fantástico camisa 8 da seleção brasileira bicampeã do mundo – 1958 e 1962 -, foi o que chegou mais perto, em 1978, mas foi preterido por Cláudio Coutinho, que nos trouxe o título de “campeão moral”, da Argentina.

Os bastidores, nunca descartados com convicção, contam que foi a cor da pele que impediu o criador da “folha seca”, conhecido mundo afora como Mr. Football, de ser o cérebro que articularia as ações dos nossos craques para fazer história na terra dos hermanos.

(Gentil Cardoso foi o único técnico negro a dirigir a seleção brasileira. Foi em 1959, por apenas cinco partidas. Frasista memorável, de sua autoria são algumas máximas do futebol, que achamos que sempre existiram: “Quem se desloca recebe, quem pede tem preferência”; “O craque trata a bola de você, não de excelência”.)

Como se explica esse fato, tão óbvio quanto esquecido, no país em que os negros são a representação mais admirável e admirada do esporte preferido pela nação?

Convenhamos: de novo, essa nos parece uma atividade que exige inteligência e conhecimento, para além da intuição dos gênios de pele preta que aplaudimos nos campos. Suar, sim; pensar e elaborar, não. Negros, haverão de dizer os que mandam, são prenhes de emoção, mas desprovidos de razão. Mas lembremos que os tolos tolos são.

O futebol não é um mundo à parte na sociedade. O racismo que se expressa nos estádios, entre torcedores, jornalistas e dirigentes, é o mesmo péssimo artista que pintou de branco por um século Machado de Assis, que condenou à clandestinidade Lima Barreto e que desdenha até hoje da capacidade dos atletas negros, que brilharam nos campos, de serem grandes pensadores e estrategistas do futebol.

Imagino que muitos nem tentam fazer carreira como treinador por saber que só foram aceitos dentro do campo – a voz do comando há de ter pele clara, exige a boçalidade nacional.

Isso diz muito sobre nós, e o quanto precisamos crescer para virar gente de verdade, que mereça esse nome. É urgente que proclamemos ao mundo que também podemos ser campeões em respeito entre os desiguais.

Se nós ganhamos agora mais uma chance para isso, e ganhamos, não temos mais o direito de desperdiçá-la.

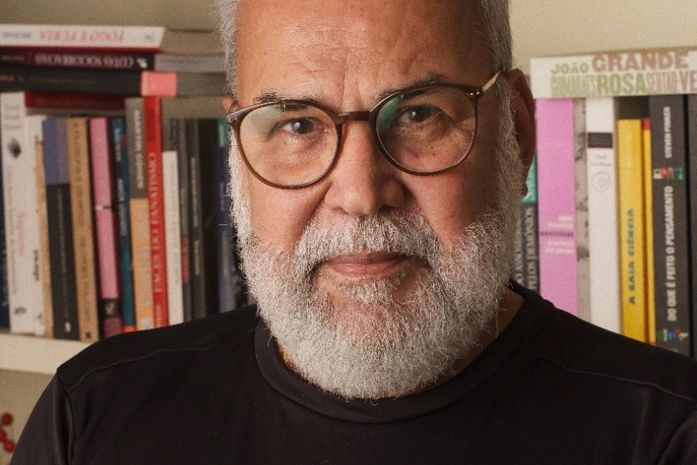

Ricardo Mota