Foi com alegria que, na semana que passou, vi Djavan fazendo parte do grupo de artistas que gravou a Carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático e de Direito em vídeo.

O fato em si não mereceria maior atenção, até por não ser novidade o comportamento do oceânico Djavan, mas não podemos desdenhar desses tempos que provocam ódios implacáveis e injustiças abomináveis. Os efeitos colaterais da polarização impulsionada pelas redes sociais - e como elas sequestram até algumas mentes inteligentes! – viraram a ação principal para os usuários (nome apropriado, já que funciona como droga, mesmo) de muita fé cega e faca amolada.

Em 2018, o mais - culturalmente - antropofágico compositor e músico brasileiro foi “cancelado” por militantes da internet porque afirmou que tinha “esperança no Brasil”. Disse isso após a eleição do atual presidente. A frase gerou a reação emocional de gente que parece não contar com mais palavras no seu vocabulário particular do que aquelas que usa, cotidianamente, no teclado sem notas (o perigo é a memória ir apagando o que já não parece mais necessário).

Não adiantou dizer que foi mal interpretado, até porque nessa quadra da vida brasileira e nesse universo virtual não cabe nada que seja racional e que exija sinapses com mais de dois neurônios. A emoção embota tudo, os sentimentos primitivos, dos quais nunca nos livramos, viraram os protagonistas do “meio e da mensagem”.

Agora, já livre das “acusações”, Djavan lança D, seu novo álbum. É o autor de Farinha e Faltando um pedaço na sua essência, mais uma vez, com suas harmonias bem urdidas, letras que, sim, gerarão algum debate, e interpretações sublimes - como em Beleza destruída, um duo com Milton Nascimento, já fio de voz, quase despedida.

Dizem que o passado, o nosso passado, há de servir pelo menos para que não cometamos os mesmos erros. Bobagem! Movidos por emoções tão somente, e cada vez mais rasas, repetimos feitos malfeitos e malditos. Pelo menos parte de nós - imagino que aqueles, principalmente, cujo vazio na alma é sempre mais profundo que qualquer bem-querença.

Voltemos o fio da história, recente e dolorosa história do Brasil, que não podemos e não devemos permitir que se repita (vida que mereça esse nome tem de ser uma conquista individualmente coletiva).

Em 1971, na fase mais sangrenta e cruel da ditadura militar, Henfil, um bálsamo de humor vingativo contra a tirania, criou o Cabôco Mamadô. Era um personagem que mirou grandes nomes da cultura brasileira - em meio a figuras trágicas - que, para ele, não estavam tão empenhados quanto deveriam no combate aos inimigos da Democracia. Aos “tolerantes” - na sua visão -, uma manifestação de intolerância: eles se tornaram mortos-vivos no seu cemitério de desafetos políticos.

Quem?

Vários artistas e intelectuais da época, entre os quais, destaco e lamento, nomes como Carlos Drummond de Andrade, Elis Regina e Clarice Lispector.

Nara Leão, valente personagem, que encarou os milicos no show Opinião (já em 1964), o primeiro após o golpe militar, e chegou a desancar os fardados no Diário de Notícias, no ano seguinte (“não servem para nada, como foi constatado na última ‘revolução’, quando o deslocamento das tropas foi prejudicado por alguns pneus furados”), foi sepultada no campo-santo do notável humorista, que felizmente ainda nos daria tantas alegrias.

O crime de Nara: integrar o júri do “Festival de Gado Musical da Globo”, definição de Henfil, em 1972. Nara respondeu que era uma profissional contratada para fazer aquilo que sabia e de que vivia. Oito anos depois, era o próprio Henrique de Souza Filho a mais nova atração da “Vênus platinada” - no programa TV Mulher. É de se entender: pessoas boas também fazem coisas más.

Não, Henfil não era aquilo, mas se tornou aquilo em tempos de cólera/fúria. Ele mesmo, mais adiante, se arrependeu de alguns óbitos perpetrados pelo Cabôco Mamadô – que talvez desse o mesmo destino, em 2018, ao ótimo Djavan. Ele pediu desculpas a Clarice Lispector e ainda recebeu de Elis a bonomia da sua amizade, que durou até que a Pimentinha silenciou.

Henfil morreu em 1988, depois de Francisco Mário (violonista e compositor privilegiado, cuja obra, belíssima, é pouco conhecida) e antes de Betinho, que virou símbolo da luta pela Anistia nos estertores daquela ditadura. Os três irmãos sofriam do mesmo mal, hemofilia, e foram contaminados em transfusões de sangue envenenado pelo HIV.

Que bom que esse mineiro tão talentoso teve tempo de pedir desculpas pelos exageros próprios e comuns nos dias de tanta infelicidade e mau humor.

Lembro um pouco essa história porque estamos no início de outra guerra total, que sai das redes e vai para o mundo real. E como Henfil, também somos passíveis de erro - por excesso ou por omissão -, mas consideremos sempre a possibilidade de não termos tempo para pedir ou receber desculpas.

Sim, se errarmos, e quando os nossos erros se tornarem arrependimento.

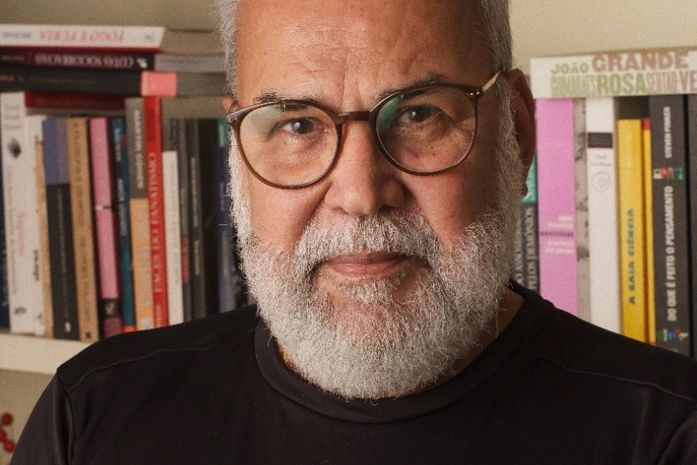

Ricardo Mota